FIFPRO年度最佳11人:登貝萊、姆巴佩、亞馬爾、佩德里、貝林入選

前教練:庫普梅納斯青訓時就踢過中后衛,他也能在尤文適應三后衛

已形同陌路!范戴克:不會與阿諾德賽前交流,離隊后也沒太多聯系

天空體育:迪巴拉將在24小時內接受評估,檢查左屈肌傷勢情況

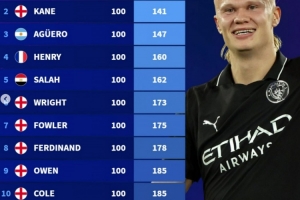

英超最快達成百球紀錄榜:希勒124場居首,哈蘭德目前107場98球

金彭貝:在巴黎贏得一次歐冠比在皇馬或其他隊贏得五次歐冠更珍貴

體育資訊11月3日訊 在談到國足選帥話題時,《體壇周報》記者馬德興認為,新帥難產,真正需要考慮的不應該是“土洋”問題,而應該是反思選帥的方式、方法。

從中國足協正式發布國足選帥的公開競聘公告至今,國足主教練的人選依然沒有敲定。從最初的所謂外籍熱門人選到近幾日有關以邵佳一為首的土帥可能受重用,時至今日依然沒有明確說法。因為主教練未能落實,因此國足也基本確定放棄在11月組織集訓。實際上,國足選帥之所以陷入目前的局面,從“洋”到“土”再到“洋”或將重占上風,既是選帥過程的折射,更是有關方面依然未確定中國足球發展方向的具體體現。所以,“難產”也就絲毫不令人意外了。

①意見明確,“洋”更現實

今年6月的18強賽結束后,國足時任主教練伊萬其實就已經“下課”,從那一刻起,足協對這次選帥的目標和方向思路非常清晰,就是在現階段的形勢下,“洋教練”更為適合。這倒不是說全盤否定本土教練,更為重要的恐怕還是在目前的大形勢下,中國足球受關注度高,從上到下都格外關注,稍有風吹草動,就會引發輿情。

這樣的情況下,如果是本土教練,則是一種“領導與被領導”的關系,難免會分散精力、去琢磨上面的意見和指示。但如果是洋帥,因為是一種“雇傭與被雇傭”的關系,且外教只對成績負責,不會過多考慮外人意見。實際上,在7月東亞杯賽前,足協在推薦率隊教練時選擇久爾杰維奇,而不是讓鄭智或傅博臨時掛帥,考慮更多的還是希望教練和隊伍在當前形勢下盡可能多地將注意力放到比賽本身。

應該說,這樣的出發點、傾向性與選擇是比較明智的。以往國足主教練由本土教練擔綱期間,這方面的歷史教訓實在是不勝枚舉。也正因為此,從一開始,盡管選帥公告上寫明了競聘者不論國籍,但基本還是傾向選外教。所以,中國足協上報更高一級主管部門時,這樣的意見也得到了首肯,并由此展開選帥工作。

當然,在整個過程中,足協最初所設想的是先物色一名外籍人士任中國足協技術總監,由外籍技術總監牽頭、聯手目前足協下屬部門中的其他幾名技術總監、外籍講師以及教練員委員會中的幾名中國成員,組成選帥小組,負責展開選帥工作。但由于技術總監人選因各種原因無果,最終還是由足協技術部負責牽頭展開了這次選帥工作。

②借鑒男籃?“土”聲高漲

至8月中下旬,中國男籃在土帥郭士強的率領下以1分之差在亞洲杯上獲得亞軍,取得近十年來中國男籃在亞洲大賽中的最佳成績。這樣的突破,讓有關方面產生了這樣的聯想:在“三大球”需要突破的大背景下,男籃的這次成功是否可以移植到男足身上?尤其是在主教練方面,因為男籃過去多年來也多數是外教掌舵,如今換成本土教練了,反而取得了突破。

恰恰是因為出現了這種聲音,導致中國男足在選帥過程中發生了一些意外的變化,也就是為什么中國足協的思路會遭遇“紅燈”的根本原因。因此,突然冒出“某某土帥將重新執教國足”的消息。

男籃時隔10年勇奪亞軍,身為主帥的郭士強當然功不可沒,但其中更重要的其實還是郭士強與男籃在整個備戰過程中,所受到的各種場外的干擾大量減少。最終,中國男籃在亞洲杯上重新取得了突破。

從另個角度來說,郭士強在2010年從中國男籃帥位上下來、重新回到地方隊擔任主教練之后,到2024年重新擔任中國男籃主教練,這期間一直在地方隊任職,他通過聯賽這個舞臺磨煉自己。相比之下,中國男足的土帥姑且不說執教時間短、磨煉不夠,更重要的是,在成績方面恐怕也拿不出手。所以,“是否可以讓土帥一試”的動議一經提出便引發爭議,這也很容易理解。

不過,因為“土帥能否一試”的意見來自高層,所以圍繞著土帥擔任主教練的選拔、考察工作悄然中也在進行著。外界傳出邵佳一等本土年輕教練有可能出任中國隊新一屆主教練的消息也就絲毫不令人意外了。

③土洋之爭還是反思方式?

也正因為此,中國足協在9月5日發布的選聘公告中有“國籍不限”,所以,報名參加選帥的有洋帥,也有中國本土教練。不過,在足協隨后的選帥過程中,更多的還是按照“傾向于外教”的原則展開,今年國慶期間選擇面試的教練也都更多地圍繞著外教展開。至10月中旬,足協第一次上報的候選人中并無土帥,三名候選人都是外籍教練。

問題在于,由于足協是通過公開招聘的方式來選帥,所以真正的優秀教練顯然不可能會以主動投遞簡歷的方式來參加應聘,這就從一開始便注定以公開招聘的方式根本就不可能找到理想的教練。看一下韓日兩國足協,技術委員會在敲定選帥的方向與要求、目標之后,都是選擇主動出擊,即走出國門、主動約談心儀教練。于是,所謂的候選人履歷等無法令人信服,恐怕也就再正常不過了。

一個最簡單的情況,想要率隊進軍世界杯,作為教練其實需要在執教履歷中有過這樣的經歷,才能讓人相信新主帥是有成功的可能性。如果連“率隊征戰過世界杯預選賽、出線并最終參加過世界杯”這樣的經歷都未曾有過,接手中國隊后中國球迷何以能相信其會率中國隊取得成功?盡管即便有過這樣的經歷,最終也未必肯定能率中國隊取得成功。在這種情況下,與其花上百萬歐元讓外籍教練來一試,那還不如讓本土教練來“練練手”!

所以,圍繞著“土洋之爭”的僵持局面至今沒有答案也就很容易理解了。國足新帥“難產”,究竟“難”在哪里?恐怕還是選帥方式值得商榷。就像曾執教過國安的施密特離開中國后去執教本菲卡獲得了冠軍,如果認準這樣的教練可以一試,那就主動出擊,而不是等著對方主動上門。但也就是在這種猶豫不決中,施密特已受聘成為了日本職業聯盟的外籍顧問。

所以,新帥難產,真正需要考慮的不應該是“土洋”問題,而應該是反思選帥的方式、方法。當前,在有爭議的情況下,暫時不應匆忙得出結論、草率選定候選人,而是應該先在冷靜期內再思考清楚,這才是明智的選擇。